[육아삼쩜영] 지옥이 있다면 이런 모습일 것... 진짜 미국을 보다

자유인147

생활문화

5

859

01.13 16:43

워싱턴D.C. 국립흑인역사문화박물관에서 받은 충격

미국에 살아보니 정치 사회적으로 중요한 의제라 여겨지는 주제가 몇 가지 있는데 그중 하나가 인종 혹은 인종 갈등 문제이다. 내가 사는 타운에는 꽤 다양한 인종이 모여 사는데 직접 만나 이야기를 나눠 본 동네 주민들은 이를 아주 자랑스러워한다. 심지어 내 친구(백인)는 자신이 어릴 때 백인만 사는 타운에 살았다며 자기 아이들이 다문화 환경에서 지낼 수 있어 다행이라 했다.

주변에 유대인이 많아 가끔 그들의 이야기를 직접 들을 수 있었지만, 흑인 친구는 없어서 늘 그들의 이야기가 궁금했다. 12월 말 아이들 방학 때 워싱턴 D.C로 여행을 가면 꼭 국립흑인역사문화박물관(National Museum of African American History and Culture)을 방문하겠다 마음먹었다.

처음 가보는 워싱턴 D.C. 여행 일정을 짜면서 설렜다. 워싱턴 D.C. 지도를 보면 백악관과 미 국회의사당, 대법원, 링컨 기념관 등이 한가운데 옹기종기 모여있다. <뉴욕타임스> 1면을 장식하는 주어들이 신문 1면뿐만 아니라 지리적으로도 모여 있는 셈이다.

미국 정치 1번지의 주요 건물이 모여 있는 것만큼 매력적인 것은 바로 스미스소니언 재단에서 운영하는 각종 박물관과 갤러리들이 이곳에 모여 있는 것! 게다가 대부분의 박물관과 갤러리를 무료로 관람할 수 있다.

여행 첫날, 국회의사당 도서관과 대법원을 방문하고, 스미스소니언 항공우주박물관에서 반나절을 보냈다. 국회의사당 도서관에서 아이들을 위해 마련한 '연말 카드 만들기 체험'에 참여한 아이들은 근사한 도서관을 관람하고 좋아하는 활동을 했다. 비행기와 우주선을 좋아하는 아이들은 넓디넓은 항공우주박물관을 지친 기색 하나 없이 쏘다니며 전시를 즐겼다.

아이들을 데리고 시티 투어를 다니는 건 생각보다 큰 인내심이 필요하다. 지도상으로 거리가 그리 멀지 않아 보여도 건물들 사이 거리가 상당하고, 주요 건물이나 박물관에 입장하면 기본 두 시간 이상 걸어 다녀야 하기에 아이들과 여행하기는 만만치 않았다. 예를 들어 이런 거다. 구글맵을 찍어보니 걸어서 10분이 걸린다. 실제로 걸어보면 30-40분 걸린다.

아이들은 앞만 보고 걷지 않는다. 돌멩이가 나오면 발로 차야 하고, 나뭇가지가 나오면 주워야 한다. 올라가서 걸어갈 수 있는 돌계단이나 돌덩이가 나오면 죄다 올라야 하고, 오르내리기를 반복할 수도 있다. 아이스크림 트럭을 보고 밥도 먹기 전에 아이스크림을 사달라는 아이를 달래야 하고, 달래다 혼내야 하고, 아이스크림도 못 먹고 혼나는 바람에 입술이 삐죽 나온 아이를 달래야 하고, 그러다 한 번 더 혼내기도 한다. 자로 잰 듯 반듯한 직선 코스의 인도에서는 두어 번 이상 달리기 시합을 벌여야 하고, 그러다 자빠지는 아이의 무릎을 확인해야 하고(어린이들 바지에 난 구멍은 대부분 자빠져서 생긴 구멍이다), 우는 녀석은 또 달래야 하고, 다리가 아파서 도저히 못 걷겠다고 하면 업어야 한다.

유사한 상황은 여행 내내 일어났고, 지극히 일상적인 풍경이라 이젠 그러려니 하며 아무렇지도 않다. 여행 둘째 날, 내셔널 갤러리를 갔다가 흑인 역사박물관에 가는 일정이었는데, 길에서 지나치게 많은 시간을 사용한 나머지 흑인 역사박물관 예약 시간을 맞춰야 해 내셔널 갤러리는 포기했다.

궁금했던 그들의 이야기

국립흑인역사문화박물관은 외관부터 웅장했고, 실내는 많은 관람객으로 붐볐다. 지하 3층에서 시작해 지하 1층에서 끝나는 전시장을 먼저 찾았다. 미국 흑인 역사를 살펴볼 수 있는 전시장이었다.

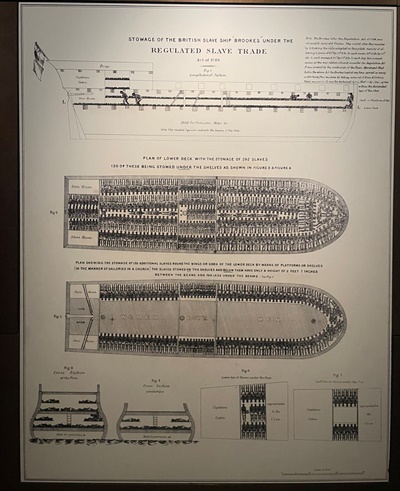

1400년대, 유럽인들은 아프리카에서 잘 살고 있는 흑인을 납치해 유럽과 아메리카 대륙으로 팔아 넘겼다. 커다란 배에 박스를 적재하듯 사람을 가지런히 눕혀 실은 그림을 보고 아연실색했다. 대륙으로 팔려 온 흑인 노예들을 어떻게 대우했을 지 그들을 배에 실은 모습에서부터 상상할 수 있었다.

아홉 살 큰아이는 학교에서 배운 게 있어 설명을 보고 들으며 어느 정도 이해를 했지만, 다섯 살 작은 아이는 납치, 노예 등의 단어를 설명해 주는 것부터 시작해야 해서 애를 먹었다. 뭐라도 설명을 하지 않으면 아이가 박물관 투어에 흥미를 못 느낄 테고, 중간에 짜증이라도 내면 급하게 박물관 투어를 종료해야 할 테고, 그러면 내가 너무 아쉬울 것 같아 최대한 친절하게 설명해 줬다.

1900년대 초반, 유럽을 여행하던 17세의 쇼펜하우어는 프랑스 툴롱에서 6000여 명의 흑인 노예가 감금된 모습을 보고 충격을 받으며 마치 지옥과 같았다고 했다. 나 역시 전시장을 둘러보는 내내 지옥이 있다면 이런 모습일 것이라는 생각을 지우기 어려웠다.

1800년대 남북전쟁이 터지기 전 노예의 생활상과 자유를 찾은 흑인들이 미국 전역에서 커뮤니티를 만드는 과정, 1900년대 흑인 차별 정책, 그 이후 차별 정책을 철폐해 가는 과정을 각종 사진과 자료를 통해 살펴볼 수 있었다.

전시장 한 가운데에 기차 한량이 전시되어 있었다. 백인만 탑승 가능하고 백인만 사용할 수 있는 화장실이라는 뜻의 '화이트 온리(White only)'가 쓰인 탑승 칸과 흑인들만 사용할 수 있는 칸이 분리되어 있었던 과거의 흔적을 볼 수 있었다. 아이들과 기차에서 이런 과거의 흔적에 대해 이야기를 나눴다. 조용히 기차 복도를 걸어가던 큰아이가 한마디 했다.

지금도 인종 차별은 사라지지 않고 우리 사회에 존재한다는 말을 아이에게 건네며 기차에서 내렸다.

지하에 마련된 흑인 역사 전시장의 마지막은 버락 오바마의 대통령 당선이었다. 미국 흑인 역사 500년을 살펴보니 오바마 대통령 당선이 흑인 커뮤니티에 얼마나 큰 변화였을지 실감 났다.

2층과 3층에서 흑인 문화와 유명인에 대한 전시를 둘러볼 수 있었다. 전시 공간에 들어가면 재즈가 흘러나오고, 힙합의 탄생 배경을 알 수 있고, 마이클 조던, 타이거 우즈, 오프라 윈프리, 윌 스미스의 모습을 볼 수 있어 가벼운 마음으로 즐길 수 있었다. 박물관을 최신 정보를 추가할 시점이 오면 버락 오바마 대통령 이후를 어떤 장면들로 채우게 될지 궁금했다.

박물관 내에서 밥 먹은 시간 포함 4시간을 머무르고 나오니 곧 해가 질 시간이었다. 큰아이는 생각해 볼 게 많았다며 의미 있는 시간이었다고 했고, 작은아이는 이제 어디 가냐며 다음 행선지를 묻기 바빴다.

백악관 인근까지 걸어 철조망 넘어 백악관 건물과 철조망에 붙어 백악관을 사진에 담는 사람들과 자전거를 타고 다니는 경찰들을 만났다. 큰아이는 미국 대통령 조 바이든이 방에서 쉬고 있을 거라며 우스갯소리를 했다.

워싱턴 D.C 여행은 아이들에게 다소 어려운 주제였을지도 모른다. 하지만 정치, 문화 이슈는 공기와 물처럼 우리 일상 도처에 널려 있기에 굳이 배우려 애쓰지 않아도 피부로 느낄 수 있고, 직간접적으로 경험할 수 있다고 생각한다. 이렇게 여행을 통해 생각할 거리를 얻어오고 일상에서 연관된 주제를 맞닥뜨리면 다시 그 주제에 대해 정보를 찾고 생각을 정리하는 시간을 가지기 위해 여행을 떠나는 것은 아닐까.

이렇게 미국이라는 나라에 대해 온 식구가 배우는 시간을 가졌다. 다음에는 어디를 가서 무얼 배울까? 아직 정해지지 않은 미래의 가족 여행 계획이 벌써 기대된다.

미국에 살아보니 정치 사회적으로 중요한 의제라 여겨지는 주제가 몇 가지 있는데 그중 하나가 인종 혹은 인종 갈등 문제이다. 내가 사는 타운에는 꽤 다양한 인종이 모여 사는데 직접 만나 이야기를 나눠 본 동네 주민들은 이를 아주 자랑스러워한다. 심지어 내 친구(백인)는 자신이 어릴 때 백인만 사는 타운에 살았다며 자기 아이들이 다문화 환경에서 지낼 수 있어 다행이라 했다.

주변에 유대인이 많아 가끔 그들의 이야기를 직접 들을 수 있었지만, 흑인 친구는 없어서 늘 그들의 이야기가 궁금했다. 12월 말 아이들 방학 때 워싱턴 D.C로 여행을 가면 꼭 국립흑인역사문화박물관(National Museum of African American History and Culture)을 방문하겠다 마음먹었다.

처음 가보는 워싱턴 D.C. 여행 일정을 짜면서 설렜다. 워싱턴 D.C. 지도를 보면 백악관과 미 국회의사당, 대법원, 링컨 기념관 등이 한가운데 옹기종기 모여있다. <뉴욕타임스> 1면을 장식하는 주어들이 신문 1면뿐만 아니라 지리적으로도 모여 있는 셈이다.

미국 정치 1번지의 주요 건물이 모여 있는 것만큼 매력적인 것은 바로 스미스소니언 재단에서 운영하는 각종 박물관과 갤러리들이 이곳에 모여 있는 것! 게다가 대부분의 박물관과 갤러리를 무료로 관람할 수 있다.

여행 첫날, 국회의사당 도서관과 대법원을 방문하고, 스미스소니언 항공우주박물관에서 반나절을 보냈다. 국회의사당 도서관에서 아이들을 위해 마련한 '연말 카드 만들기 체험'에 참여한 아이들은 근사한 도서관을 관람하고 좋아하는 활동을 했다. 비행기와 우주선을 좋아하는 아이들은 넓디넓은 항공우주박물관을 지친 기색 하나 없이 쏘다니며 전시를 즐겼다.

|

| ▲ 미국 국회의사당 도서관 전경, 도서관이 이렇게 아름다워서 공부가 될까 싶으면서도 여기서 책을 읽으면 상상의 나라로 곧장 날아갈 수 있을 것 같다는 생각이 들었다. |

| ⓒ 김보민 |

|

| ▲ 미 국회의사당 도서관 입구에서 만나는 미네르바. 미네르바는 지혜와 군사 전술을 관장하는 로마의 여신이자 예술, 무역, 전략의 후원자이다. |

| ⓒ 김보민 |

아이들을 데리고 시티 투어를 다니는 건 생각보다 큰 인내심이 필요하다. 지도상으로 거리가 그리 멀지 않아 보여도 건물들 사이 거리가 상당하고, 주요 건물이나 박물관에 입장하면 기본 두 시간 이상 걸어 다녀야 하기에 아이들과 여행하기는 만만치 않았다. 예를 들어 이런 거다. 구글맵을 찍어보니 걸어서 10분이 걸린다. 실제로 걸어보면 30-40분 걸린다.

아이들은 앞만 보고 걷지 않는다. 돌멩이가 나오면 발로 차야 하고, 나뭇가지가 나오면 주워야 한다. 올라가서 걸어갈 수 있는 돌계단이나 돌덩이가 나오면 죄다 올라야 하고, 오르내리기를 반복할 수도 있다. 아이스크림 트럭을 보고 밥도 먹기 전에 아이스크림을 사달라는 아이를 달래야 하고, 달래다 혼내야 하고, 아이스크림도 못 먹고 혼나는 바람에 입술이 삐죽 나온 아이를 달래야 하고, 그러다 한 번 더 혼내기도 한다. 자로 잰 듯 반듯한 직선 코스의 인도에서는 두어 번 이상 달리기 시합을 벌여야 하고, 그러다 자빠지는 아이의 무릎을 확인해야 하고(어린이들 바지에 난 구멍은 대부분 자빠져서 생긴 구멍이다), 우는 녀석은 또 달래야 하고, 다리가 아파서 도저히 못 걷겠다고 하면 업어야 한다.

유사한 상황은 여행 내내 일어났고, 지극히 일상적인 풍경이라 이젠 그러려니 하며 아무렇지도 않다. 여행 둘째 날, 내셔널 갤러리를 갔다가 흑인 역사박물관에 가는 일정이었는데, 길에서 지나치게 많은 시간을 사용한 나머지 흑인 역사박물관 예약 시간을 맞춰야 해 내셔널 갤러리는 포기했다.

궁금했던 그들의 이야기

국립흑인역사문화박물관은 외관부터 웅장했고, 실내는 많은 관람객으로 붐볐다. 지하 3층에서 시작해 지하 1층에서 끝나는 전시장을 먼저 찾았다. 미국 흑인 역사를 살펴볼 수 있는 전시장이었다.

1400년대, 유럽인들은 아프리카에서 잘 살고 있는 흑인을 납치해 유럽과 아메리카 대륙으로 팔아 넘겼다. 커다란 배에 박스를 적재하듯 사람을 가지런히 눕혀 실은 그림을 보고 아연실색했다. 대륙으로 팔려 온 흑인 노예들을 어떻게 대우했을 지 그들을 배에 실은 모습에서부터 상상할 수 있었다.

|

| ▲ 1400년대 유럽에서 아메리카 대륙으로 떠나는 배에 흑인을 물건 적재하듯 실은 모습을 볼 수 있는 자료, 한 동안 이 그림 앞을 떠날 수가 없었다. |

| ⓒ 김보민 |

아홉 살 큰아이는 학교에서 배운 게 있어 설명을 보고 들으며 어느 정도 이해를 했지만, 다섯 살 작은 아이는 납치, 노예 등의 단어를 설명해 주는 것부터 시작해야 해서 애를 먹었다. 뭐라도 설명을 하지 않으면 아이가 박물관 투어에 흥미를 못 느낄 테고, 중간에 짜증이라도 내면 급하게 박물관 투어를 종료해야 할 테고, 그러면 내가 너무 아쉬울 것 같아 최대한 친절하게 설명해 줬다.

1900년대 초반, 유럽을 여행하던 17세의 쇼펜하우어는 프랑스 툴롱에서 6000여 명의 흑인 노예가 감금된 모습을 보고 충격을 받으며 마치 지옥과 같았다고 했다. 나 역시 전시장을 둘러보는 내내 지옥이 있다면 이런 모습일 것이라는 생각을 지우기 어려웠다.

1800년대 남북전쟁이 터지기 전 노예의 생활상과 자유를 찾은 흑인들이 미국 전역에서 커뮤니티를 만드는 과정, 1900년대 흑인 차별 정책, 그 이후 차별 정책을 철폐해 가는 과정을 각종 사진과 자료를 통해 살펴볼 수 있었다.

전시장 한 가운데에 기차 한량이 전시되어 있었다. 백인만 탑승 가능하고 백인만 사용할 수 있는 화장실이라는 뜻의 '화이트 온리(White only)'가 쓰인 탑승 칸과 흑인들만 사용할 수 있는 칸이 분리되어 있었던 과거의 흔적을 볼 수 있었다. 아이들과 기차에서 이런 과거의 흔적에 대해 이야기를 나눴다. 조용히 기차 복도를 걸어가던 큰아이가 한마디 했다.

옛날에 미국에 살았던 흑인들은 너무 슬펐을 것 같아.

지금도 인종 차별은 사라지지 않고 우리 사회에 존재한다는 말을 아이에게 건네며 기차에서 내렸다.

지하에 마련된 흑인 역사 전시장의 마지막은 버락 오바마의 대통령 당선이었다. 미국 흑인 역사 500년을 살펴보니 오바마 대통령 당선이 흑인 커뮤니티에 얼마나 큰 변화였을지 실감 났다.

2층과 3층에서 흑인 문화와 유명인에 대한 전시를 둘러볼 수 있었다. 전시 공간에 들어가면 재즈가 흘러나오고, 힙합의 탄생 배경을 알 수 있고, 마이클 조던, 타이거 우즈, 오프라 윈프리, 윌 스미스의 모습을 볼 수 있어 가벼운 마음으로 즐길 수 있었다. 박물관을 최신 정보를 추가할 시점이 오면 버락 오바마 대통령 이후를 어떤 장면들로 채우게 될지 궁금했다.

|

| ▲ 흑인 작가들의 그림 전시를 볼 수 있었는데 강렬한 색감이 매력적이었다. 뉴욕 휘트니박물관에서 만났던 흑인 작가 헨리 테일러(Henry Taylor)의 작품도 그러했다. |

| ⓒ 김보민 |

|

| ▲ 미국에서 살아가는 흑인들이 삶과 작품으로 외쳤던 말, 자유(Freedom)! |

| ⓒ 김보민 |

|

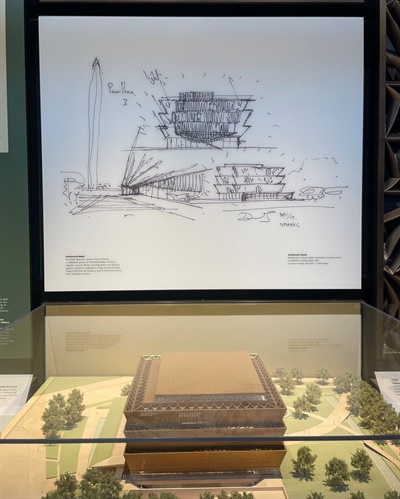

| ▲ 국립 흑인 역사 문화 박물관 건물 모형과 스케치, 실제 규모도 상당하고 건물 디자인도 인상적이다. |

| ⓒ 김보민 |

박물관 내에서 밥 먹은 시간 포함 4시간을 머무르고 나오니 곧 해가 질 시간이었다. 큰아이는 생각해 볼 게 많았다며 의미 있는 시간이었다고 했고, 작은아이는 이제 어디 가냐며 다음 행선지를 묻기 바빴다.

백악관 인근까지 걸어 철조망 넘어 백악관 건물과 철조망에 붙어 백악관을 사진에 담는 사람들과 자전거를 타고 다니는 경찰들을 만났다. 큰아이는 미국 대통령 조 바이든이 방에서 쉬고 있을 거라며 우스갯소리를 했다.

|

| ▲ 걷다가 만난 백악관, 뉴스에서 보던 건물을 실제로 보니 그저 신기했다. |

| ⓒ 김보민 |

워싱턴 D.C 여행은 아이들에게 다소 어려운 주제였을지도 모른다. 하지만 정치, 문화 이슈는 공기와 물처럼 우리 일상 도처에 널려 있기에 굳이 배우려 애쓰지 않아도 피부로 느낄 수 있고, 직간접적으로 경험할 수 있다고 생각한다. 이렇게 여행을 통해 생각할 거리를 얻어오고 일상에서 연관된 주제를 맞닥뜨리면 다시 그 주제에 대해 정보를 찾고 생각을 정리하는 시간을 가지기 위해 여행을 떠나는 것은 아닐까.

이렇게 미국이라는 나라에 대해 온 식구가 배우는 시간을 가졌다. 다음에는 어디를 가서 무얼 배울까? 아직 정해지지 않은 미래의 가족 여행 계획이 벌써 기대된다.

group 육아삼쩜영 : https://omn.kr/group/jaram3.0

지속가능한 가치로 아이들을 길러야 한다는 의미를 담아 육아 이야기를 씁니다.