중앙은행 만능시대 가고 ‘케인즈언’ 다시 꽃피나 [국제경제읽기 한상춘]

자유인206

경제

0

525

2023.12.11 09:13

그 어느 해보다 다사다난했던 계묘년(癸卯年)이 저물고 청룡의 해인 갑진년(甲辰年)이 열린다. 엔데믹 시대의 실질적인 첫해를 맞아 예측기관들이 내놓은 2024년 세계 경제 전망을 보면 한마디로 코로나 사태 이전으로 돌아가기보다는 또다른 디스토피아 문제로 커다란 어려움이 닥칠 것으로 내다봤다.

중앙은행이 디스토피아와 같은 뉴노멀 상황에 대처하기 위해 가져갈 수 있는 정책수단은 크게 두 가지다. 하나는 기준금리를 변경하는 정책과, 다른 하나는 시중 통화량을 조절하는 정책이다. 적용범위에 따라 전 국민을 대상으로 하는 양적·보편적 정책과 특정 부문만을 겨냥하는 질적·선별적 정책으로 구분된다.

3년 전 코로나 사태는 ‘뉴 노멀 디스토피아’의 첫 사례로 분류된다. 전혀 예상치 못했던 지구상에 어두운 질병 문제이기 때문에 초기 충격이 크고, 경제주체는 사상 초유의 상황을 맞아 현금 확보부터 나서는 과정에서 유동성 경색 현상이 심해졌다. 미국 중앙은행(Fed)를 비롯한 각국 중앙은행이 긴급 유동성 공급부터 나선 것도 이 때문이다.

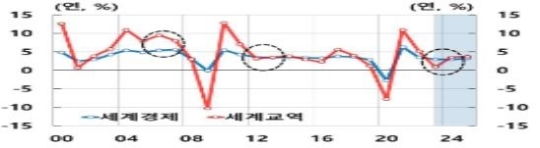

<그림 1> 코로나 사태 전후 세계 경제와 세계교역 추이

코로나 사태를 계기로 시작된 디스토피아 시대를 맞아 미국 중앙은행(Fed)은 1913년 설립 이후 가보지 않는 길을 걸어왔다. 중앙은행의 가장 큰 기능인 ‘최종 대부자 역할(lender of last resort)’을 일시적이나마 포기한 점이다. 공개시장조작 대상에 국채 뿐만 아니라 회사채, 심지어는 넣어서는 안 될 정크본드까지 넣었다. 코로나 사태 직후 달러 유동성 경색 현상이 심하게 나타났기 때문이다. 다른 중앙은행들도 마찬가지였다.

중요한 것은 ‘과연 이런 비상대책이 얼마나 효과가 있겠느냐’는 점이다. 또다른 바이러스가 유행할 경우 공개시장조작에 포함시킬 수 있는 대상이 크게 제한돼 있다. 최후 유동성 공급 대책으로 만기 50년 이상 영구채(console)를 발행해 중앙은행이 사주는 ‘국채 화폐화’ 방식이 있으나 중앙은행 독립성 훼손 등 부작용이 커 추진하기가 어렵다.

미국에서도 마이너스 금리를 도입해야 할 상황이 닥칠 수 있다. 유럽중앙은행(ECB)과 일본은행(BOJ)를 중심으로 기준금리를 마이너스 수준으로 떨어뜨리는 극단적인 정책을 추진한 적이 있다. 이 제도는 은행이 자금을 중앙은행에 예치해 쉽게 영업하지 내지 말고 적극적으로 대출을 도모하라는 취지에서 추진된 비상조치다.

ECB와 BOJ의 사례를 보면 이 제도는 궁극적으로 민간 예금의 마이너스 금리로 귀착된다. 민간이 예금할 때 마이너스 금리인 수수료를 낸다면 여유 자금을 은행에 예치하기보다 소비하면 경기가 살아날 수 있다고 판단했다. 하지만 현실은 정반대 상황이 발생했다. 오히려 마이너스 금리 도입 이전에 예치했던 예금까지 인출해 시장에서 퇴장시켰다. 이때 고액권이 선호되면서 금융과 실물 간 연계성이 떨어져 경기가 더 침체됐다.

금융권에서 돈이 아예 퇴장된다면 경제 활력은 더 떨어진다. 마이너스 금리제도 도입 이후 유럽, 일본의 대표적인 경제활력지표인 통화유통속도(국내총생산(GDP)/통화량(M2))와 통화승수(통화량(M2)/본원통화량)가 떨어지는 추세가 뚜렷했다. 또다른 바이러스와 같은 디스토피아 시대가 전개돼 Fed가 마이너스 금리를 도입하는 상황이 닥치면 이 대목을 가장 고민할 가능성이 높다.

마이너스 금리제는 ‘정책 무력화(policy ineffectiveness)’ 명제와 깊은 연관이 있다. 통화정책의 무용론이 제기된 지는 오래됐다. 경제주체가 미래를 불확실하게 생각함에 따라 금리인하와 총수요 간의 민감도가 떨어지면서 ‘통화정책 전달경로(통화공급→금리인하→총수요 증가→경기회복)’가 작동되지 않고 있기 때문이다. 이른바 ‘유동성 함정(liquidity trap)’이다.

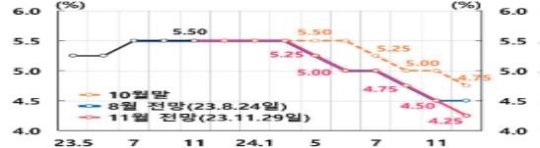

<그림 2> Fed의 기준금리 인하시기

항상소득가설(밀턴 프리드먼), 생애주기가설(안도·모딜리아니) 등 소비이론에 따르면 미래가 불확실해질수록 그만큼 기대소득(항상소득)이 높아져야 소비를 늘릴 수 있다. 마이너스 금리제 등은 기대소득을 낮추는 요인으로 소비보다 저축을 늘리는 부작용이 더 크게 나타난다. 미래 불확실성을 줄여줘 통화정책 전달경로가 작동되도록 하는 것이 근본 처방이다.

기준금리를 마이너스 국면으로 떨어뜨리는 정책이 의도했던 효과가 나타나지 않자 ECB와 BOJ는 시장금리를 조절하는 정책을 마지막으로 동원했다. 이른바 수익률 곡선(yield curve) 상에 장단기 금리를 인위적으로 조절해 경기를 부양시키는 정책이다. 시장을 직접 개입하는 것은 통화정책에서 가장 위험한 수단으로 보기 때문에 밀턴 프리드먼과 같은 근대통화론자(‘빚내서 더쓰자’는 현대통화론자들은 제외)들의 시각은 부정적이다.

특정국의 수익률 곡선을 설명하는 이론으로는 ‘기대 가설’, ‘유동성 프리미엄 가설, ‘시장분할 이론’이 있다. 가장 많이 활용되는 유동성 프리미엄 가설에 따르면 만기가 긴 채권일수록 위험이 높아 이를 보전해 줄 수 있는 프리미엄을 얻어줘야 수급 상 균형을 찾을 수 있다. 이 때문에 장기금리가 단기금리보다 높은 것이 정상이다.

시장 참여자에게 수익률 곡선은 장기금리가 단기금리보다 높을 때는 ‘단저장고(短低長高), 그 반대의 경우 ‘단고장저(短高長低)’라는 용어로 익숙해져 있다. 경기와 연관시킨다면 전자가 발생할 때는 ‘회복’, 후자가 발생할 때에는 ‘침체’로 받아들여진다. 금융위기 이전까지 이 방법을 통한 경기 판단과 예측이 잘 맞아 종종 경기부양수단으로 활용됐다.

코로나 사태 이후 대부분 국가는 수익률 곡선의 평준화 현상이 발생했다. 세계 경기 침체 우려와 맥을 같이 한다. 특히 유럽과 일본처럼 마이너스 금리를 먼저 추진한 국가는 장단기 금리 간 역전현상이 다시 발생했다. 시중에 돈을 풀기 위해 장기채를 중심으로 매입하면 채권가격은 올라가고 반비례 관계가 있는 금리는 떨어지기 때문이다.

단고장저의 수익률 곡선을 정상화시키는 데에는 두 가지 방안이 있다. 하나는 단기채를 매입(단기채 가격상승·단기금리 하락)하는 것과, 다른 하나는 장기채를 매도(장기채 가격하락·장기금리 상승)하는 방안이다. 후자는 장기채 매도 과정에서 유동성 위축이 불가피해 코로나 사태를 맞아 유동성 공급을 최우선적으로 공급하고 있는 Fed를 비롯한 각국 중앙은행이 가져가기가 힘들다.

단기금리를 너무 낮추는 것도 문제가 있다. 기준금리를 마이너스 수준으로 떨어뜨린 여건에서 수익률 곡선의 정상화만을 위해 단기금리를 정책금리보다 더 떨어뜨리면 정책금리의 시장금리 조절기능을 무력화시키는 등 또 다른 부작용이 노출되기 때문이다. 장단기 금리조정을 통한 경기부양은 한계가 있다는 의미다.

디스토피아 시대를 맞아 앞으로 또다른 바이러스 질병이 나타날 경우 각국이 마치 입을 맞춘 듯이 ‘뉴딜 정책’을 표방할 가능성이 높아보이는 것도 이 때문이다. 디스토피아로 최악으로 몰릴 경제를 회복하고, 새롭게 부상할 산업의 주도권을 확보한다는 목적에서다. 하지만 속을 들여다보면 중앙은행과 통화정책이 무력화되는 것에 따른 궁여지책의 성격도 강하다. 두 목적 중 어느 것이 강하느냐에 따라 세계 경제 앞날이 좌우될 것으로 예상된다.

한상춘 / 한국경제TV 해설위원 겸 한국경제신문사 논설위원